Was:

Ziel:

Wie:

Wer:

|

|

| Interessante Medien: | |

| Interessante Links: |

Ergebnisse des Projekts

Allgemeine Projektziele

- Das Profil der ersten Fortbildungsstufe „Geprüfte/r Berufsspezialist/in auf der DQR-Stufe 5 schärfen und strategisch nutzen

- Zielgruppen- und bedarfsgerechte, modulare und hybride Bildungsangebote zu Industrie 4.0 aufbauen

- Bildungsangebote im Blended-Learning-Design nutzen

- Gestaltungskriterien für die Ordnungsarbeit entwickeln

- Geschäftsmodelle für Bereichsübergreifende Bildungsangebote schaffen

- Durchlässige Bildungsangebote und -strukturen zu designen

- Kohärente Orientierungsangebote entfalten

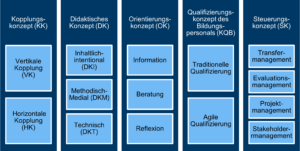

Konzepte und deren wesentliche Meilensteine

Das Kopplungskonzept lässt sich in die vertikale Kopplung (VK) und die horizontale Kopplung (HK) untergliedern. VK meint dabei die Kopplung über DQR-Stufen hinweg. HK zielt auf die Kopplung verschiedener Bildungsbereiche ab.

Das Didaktische Konzept (DK) setzt sich aus den drei Unterkonzepten, Didaktisches Konzept inhaltlich-intentional (DKI), Didaktisches Konzept methodisch-medial (DKM) und Didaktisches Konzept technisch (DKT) zusammen. Der inhaltlich-intentionale Aspekt der Kompetenzerwartungen, als Aspekt des didaktischen Konzepts wird im InnoVET-Projekt BIRD durch Kompetenzentwicklung im Zusammenhang mit Industrie 4.0 bzw. KI in industriellen Prozessen dargelegt. Die Arbeiten bzgl. DKM verfolgen auch die Forschungsfrage, welche methodisch-medialen Merkmale eine Gekoppelte Fortbildung zu Industrie 4.0 bzw. künstlicher Intelligenz in industriellen Prozessen hat. Unter DKT werden die Tätigkeiten zusammengefasst, die im Bereich der Gestaltung der Lernmanagementsysteme erfolgen.

Das Orientierungskonzept (OK) fasst die Tätigkeiten zusammen, die im Bereich der Information, Beratung und Reflexion bzgl. anstehender Bildungsentscheidungen verstanden werden.

Das Qualifizierungskonzept des Bildungspersonals (KQB) verfolgt im Projekt die Frage, welche Merkmale eine Lernarchitektur hat, die das Bildungspersonal unterschiedlicher Partner einer Gekoppelten Fortbildung bei der Planung, Durchführung und Evaluation unterstützt. Dazu werden Elemente der traditionellen Qualifizierung mit der agilen Qualifizierung kombiniert.

Um die Vielzahl an Kopplungsbereichen auch ganzheitlich und sinnvoll miteinander koppeln zu können, bedarf es eines Steuerungskonzepts (SK). Hier fallen im Projekt Aufgaben der Evaluation , des Transfers, des Stakeholdermanagements und des Projektmanagements an.

Projektpartner

| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |

Prof. Dr. Karl Wilbers Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung |

|

| Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken |

Stefan Kastner Leiter Geschäftsbereich Berufsbildung |

|

| Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth |

Bernd Rehorz Leiter Geschäftsbereich Berufsbildung |

|

| Qualitus GmbH | Dr. Norbert Bromberger Geschäftsführer |

|

| Berufliche Schule 2 mit Rudolf-Diesel-Fachschule der Stadt Nürnberg |

Karl Schumann Schulleiter |

|

| Kaufmännische Schule 4 der Stadt Nürnberg |

Dr. Thomas Beutl Schulleiter |

|

| Staatliche Berufsschule 1 Bayreuth mit Technikerschule |

Prof. Dr. Manfred Müller Schulleiter |

|

| Universität Bayreuth | Prof. Dr. Manfred Müller Lehrstuhl für Schulpädagogik |

|

Framework der Zusammenarbeit

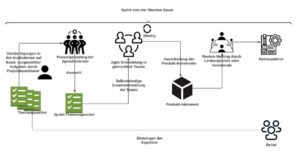

Zu Beginn eines Sprints trifft sich das Entwicklungsteam für ein zweistündiges Sprintplanungsmeeting. In diesem Meeting diskutieren die Sprecherinnen und Sprecher über die anstehenden Aufgaben, die aus dem Themenspeicher gemeinsam gezogen werden und im anstehenden Sprint bearbeitet werden. Außerdem wird im Sprintplanungsmeeting ein Ausblick auf die nächsten drei Sprints genommen, um die Gesamtabläufe des Projekts besser im Blick zu haben. Um die Diskussion zielführend und effizient zu gestalten, trifft die Projektkoordination eine Vorauswahl an Aufgaben. Die Sprecherinnen und Sprecher stimmen auch untereinander ab, welche Organisationen und welche Kompetenzen für die erfolgreiche Erledigung einer Aufgabe benötigt werden. Außerdem legen sie eine verantwortliche Person fest, dies wird dann in der Aufgabenbeschreibung bzw. im Sprintthemenspeicher festgehalten. Die im Sprintplanungsmeeting gemeinsam ausgewählten Aufgaben werden im nächsten Sprint durch das Entwicklungsteam ausgearbeitet. Ein Sprint hat eine konsequente gleichbleibende Dauer von vier Wochen. Um effizient und selbstgesteuert miteinander arbeiten zu können, richtet die verantwortliche Person zu Beginn des Sprints einen Gruppenchat auf der Projektplattform ein und fügt die Personen aus dem Entwicklungsteam hinzu, die sich über den Sprintthemenspeicher der Aufgabe gemeldet haben. Außerdem stellt die verantwortliche Person auf dem Sprint-Themenspeicher, der auf dem Planner basiert, die Aufgabe auf „In Arbeit“. Der Sprintthemenspeicher fungiert daher als Kanban-Board und zeigt nach außen transparent den Arbeitsstand an.

Die Zuteilung zu den Aufgaben erfolgt selbstgesteuert durch Absprachen innerhalb der einzelnen Projektinstitutionen, die im Nachgang an ein Sprintplanungsmeeting als kurze Abstimmungsrunden stattfinden. Die Organisation dieser Meetings obliegt den einzelnen Institutionen und muss auch nicht zwingend stattfinden.

Anschließend arbeiten die aus den verschiedenen Projektpartnern zusammengesetzten Teams selbstgesteuert die Aufgabe aus. Regelmäßige Abstimmungen können durch ein Weekly innerhalb der Aufgabe stattfinden. Auf Projektebene findet dieses Weekly als Jour-Fix zwischen den Projektmitgliedern statt, die mit mindestens einer halben Stelle im Projekt vertreten sind, statt. Dort wird ein Blitzlicht auf die einzelnen Aufgaben gelegt. Die Entwicklungsteams der einzelnen Aufgaben sind auch dafür selbst verantwortlich untereinander Kontakt aufzunehmen, wenn an Aufgaben parallel gearbeitet wird, die voneinander abhängig sind.

Die Teilnahme am Reviewmeeting ist grundsätzlich für alle Projektmitglieder möglich. Die Teilnahme der Lenkungskreismitglieder, der Sprecherinnen und Sprecher sowie die der verantwortlichen Personen hat sich dabei aber etabliert und als sinnvoll erachtet. Im Reviewmeeting werden die fertiggestellten Inkremente besprochen und entweder durch den Lenkungskreis angenommen oder mit Verbesserungsvorschlägen in eine weitere Überarbeitungsschleife an das Entwicklungsteam zurückgegeben. Außerdem haben die Lenkungskreismitglieder hierüber zusätzlich die Möglichkeit ihre strategischen und inhaltlichen Empfehlungen hinsichtlich der Ausrichtung einzubringen.

Im Nachgang an das Reviewmeeting wurde eine Retrospektive durchgeführt. Die Projektmitglieder haben dadurch die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu kommunizieren. Diese wurden dann von den Sprecherinnen und Sprechern im Sprintplanungsmeeting diskutiert und dann z.T. implementiert.

Weitere Informationen gibt es hier: